Milos

Forman no estranho

ninho da América

![]()

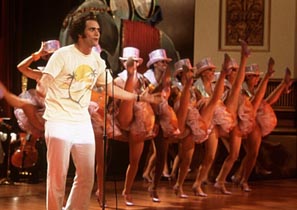

Jim Carrey é Andy Kaufman em O

Mundo de Andy de Milos Forman

Revoluções e perplexidades

Durante a década de 60, o evento da nouvelle vague detonou um crescimento do interesse pelos cinemas nacionais oriundos dos mais diversos países. Os cineastas da Tchecoslováquia, aproveitando um período de distensão e relativa liberalidade no regime comunista de seu país, conhecido como "primavera de Praga", passaram a ter um certo espaço para o exercício de um cinema com um conteúdo de crítica social, fugindo aos ditames do realismo socialista. A repercussão de tais filmes no mercado internacional, em especial nos EUA, pode ser medida, além de premiações em diversos festivais, por quatro indicações consecutivas ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira, que acabaram por converter-se em vitória para A Pequena Loja da Rua Principal, em 1965 e Trens Estreitamente Vigiados, em 1967.

Os dois filmes derrotados, Os Amores de Uma Loura (em 1966) e O Baile do Bombeiro (em 1968) eram comédias dirigidas por um jovem Milos Forman, que estreara em longa-metragens com Black Peter (1963). Em 1968, tropas soviéticas invadiram a Tchecoslováquia, reestabelecendo um regime de força. Forman passa, então, a ser considerado persona non grata e perseguido, principalmente devido às críticas ácidas à burocracia estatal de O Baile do Bombeiro. Para continuar filmando, foge de seu país e se radica nos EUA onde, mesmo sofrendo as barreiras da língua, logo consegue emplacar um projeto extremamente pessoal: Procura Insaciável (Taking Off).

Período extremamente rico em transformações, a virada das décadas de 1960 e 1970 vê florescer em todos os campos uma nova cara para o mundo, imposta pela juventude através da música, da sexualidade, da utilização romântica das drogas, das marchas pela paz, da contracultura. É’ em meio a este turbilhão que Forman chega à América, constatando a forma como esta revolução de costumes estaria sendo encarada por membros da geração dos pais destes jovens, então na casa dos 40 anos e que havia sido criada durante os conservadores anos 50, período de intensa paranóia anti-comunista e banhado na valorização de tradições famíliares e divulgação do american way of life. É deste choque que trata Procura Insaciável, lançado em 1971 e que conta a história de um casal da classe média suburbana novaiorquino (Buck Henry e Lynn Carlyn) em sua procura pela filha adolescente que sai de casa, numa situação que logo nos traz à mente a canção She’s Leaving Home, dos Beatles.

E a força da música sobre a juventude não passa ao largo do olhar de Forman; as primeiras sequências do filme mostram uma audição onde se apresentam diversas moças aspirantes a cantoras, entre elas Carly Simon e uma jovem e não tão gorda Kathy Bates (usando o nome Bobo Bates a interpretando uma canção de sua autoria). É aí que a filha do casal protagonista encontra um novo mundo e um novo amor, enquanto seus pais começam a sentir que vivem em uma realidade da qual pouco entendem, mas que aos poucos precisarão tentar absorver, num primeiro momento através de formas mais tímidas, como terapias de hipnose para parar de fumar ou na surpresa da esposa sobre a intensa vida sexual do casal amigo. Quando a filha regressa à casa pela primeira vez, após a audição, encontra o pai completamente embriagado a inquirí-la sobre drogas, como se ele próprio não fosse quém estava de fato drogado.

Sendo obrigados, ao tentar descobrir o paradeiro da filha, a sair da segurança seu mundo suburbano, Henry e Lynn passam a confrontar-se com personagens e situações através dos quais Forman aproveita para exercitar todo o senso de crítica social e o humor ácido que havia caracterizado seus filmes da fase tcheca. Tamanha seria a quantidade de jovens que saía de casa para um mundo que lhe oferecia novas opções de vida, que Procura Insaciável retrata seus pais reunidos em associações através das quais tentavam "não somente encontrá-los, mas também entendê-los". Desta forma, nossos protagonistas passam por uma reunião na qual, em uma hilária sequência, o ator Vincent Schiavelli (uma marca registrada do diretor, aparecendo em quase todos seus filmes desde então) ensina um grupo de pais aparvalhados como confeccionar e fumar um baseado. Doidões, são acompanhados por outro casal à sua casa, em um jogo de strip poker que atalmente desembocaria em sexo grupal se não fosse a chegada da filha chocada.

Transgressões versus tradições

Já neste primeiro filme americano estariam esboçadas uma série de características que se repetiriam ao longo de toda obra de Forman, como o retrato de situações e personagens de alguma forma transgressores, mas cujas trangressões acabarão por causar alguma forma de reação que acabaria por sufocá-los. Uma espécie de confrontação entre uma América criativa e/ou renovadora e seus valores mais conservadores e tradicionais, que mesmo aceitando parcialmente a diversidade quando esta se mantém dentro de certos limites, a rejeita quando tais limites são ultrapassados, segregando e perseguindo de maneira não muito diversa aos regimes totalitáros do leste europeu, tão por ela execrados. E estas forças de transgressão estariam explodindo durante a década de 70, a julgar pela presença de uma geração de cineastas (Coppola, Scorsese, DePalma, Cimino) que, nesta época, renovava o cinema americano, perdendo força e independência a partir dos anos 80, por uma série de fatores, tanto de ordem econômica como política. Forman, em trabalhos posteriores demonstraria claramente seu fascínio pela década de 70.

Já no filme seguinte, esta figura transgressora estaria definida em sus forma mais emblemática, o MacMurphy (Jack Nicholson) de Um Estranho no Ninho/One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975). Adaptando um romance cultuado pela juventude dos anos 60 sobre um presidiário que, fugindo à árdua rotina da cadeia, faz passar-se por desequilibrado mental e vai para um hospital psiquiátrico, retratado por Forman como um microcosmo da sociedade americana. Os pacientes, uns mais outro menos loucos, formam a princípio uma massa passiva, submissa ao comando da enfermeira Ratchett (Louise Fletcher), representante de uma sociedade reguladora e conservadora, com normas inflexíveis. Ao assumir aos poucos o papel de líder e consciência de seus colegas de internação, MacMurphy, um personagem de conduta marginal (preso por fazer sexo com uma menor, figura de franca sexualidade e dotado de um incomum senso de "malandragem", não característico da sociedade americana), entra cada vez mais em choque com Ratchett, que não aceita seu comportamento libertador, caracterzado como "certamente não louco, mas perigoso", anulando-o de todas as formas possíveis.

Faz-se interessante a percepção das formas através das quais MacMurphy vai aos poucos levando o grupo à coesão, utilizando-se de atividades ligadas a uma identidade do americano médio: apostas, pescaria, assistir basebol na TV e, principalmente, jogar basquete. Mesmo contando com indivíduos conformistas e medíocres, como Harding (William Redfeld), o grupo vai aos poucos conscientizando-se de sua força e independência como tal, daí o "perigo" detonado por MacMurphy, em especial para Billy (Brad Dourif), espelho de uma juventude castrada e oprimida. Igualmente interessante é a critica ao sistema eleitoral americano, durante as votações para que a rotina do hospital seja alterada para que os pacientes possam assistir jogos pela TV, sempre manipuladas por Ratchett. Ou na forma como a estrutura do hospital reproduz de certa forma a segregação étnica dos EUA, com os brancos no comando, os negros em funções serviçais (vigias, faxineiros, auxiliares) e os índios, como o Chefe (Will Sampson), visivelmente anulados, sem espaço para manifestar-se como indivíduos. Mas curiosa, mesmo, foi a aceitação de Forman pela América oficial, com Um Estranho no Ninho conquistando Oscars em todas categorias principais.

É, portanto, com a bola cheia que Milos Forman retorna ao mundo das transformações e da contracultura do final dos anos 60. E se Procura Insaciável apresentava o ponto de vista de seus pais, Hair (1979) retrata, ainda que de forma romântica e idealizada, os jovens de então, novamente em confronto com uma nação conservadora e belicista. Assim Claude (John Savage), convocado para a gurrra do Vietnã, parte de um interior escuro e acinzentado, para uma Nova York musical e colorida, onde os hippies liderados por Berger (Treat Williams) queimam cartas de convocação, cantam músicas de sacanagem ("Sodomy, fetatio, cunnilingus, pederasty, father...why do these words sound so nasty?") para dondoquinhas que andam a cavalo, usam drogas e fazem sexo sem culpa. Claude Hooper Bukovski, como caracterizado pela letra da canção Manchester, seria um descendente dos fundadores da nação e imigrantes (como Forman), dividido entre valores tradicionais (" ...I belive in God!...") e uma modernidade ("...pretend he’s Fellini and Antonioni..."). Esta divisão de ideais fica também clara nos delírios nos quais o personagem, após consumir LSD, imagina uma cerimônia de casamento com Sheila (Beverly Dangelo).

Mesmo em meio a números musicais, a veia crítica de Forman manifesta-se de forma intensa, seja na forma meio ridícula com que a pompa burguesa é apresentada quando Claude, Berger e companhia penetram na festa da família de Sheila, seja na apatia dos pais de Berger, seja nos militares homossexuais durante o número Black Boys/White Boys. E de maneira ainda mais forte quando o discurso de um oficial (interpretado pelo grande cineasta Nicholas Ray) é interrompido por canções pacifistas que saem clandestinamente de auto-falantes que serão literalmente massacrados pelas armas militares.

Retrato de uma época

Talvez o momento mais ambicioso da obra de Forman, Na Época do Ragtime/Ragtime (1981) faz um painel da Nova York do início do século XX, nos anos que antecederam à 1ª guerra mundial, adaptando fielmente o romance de E. L. Doctorow. Um período, assim como os anos 60, de transformações culturais marcantes, definido como "quando a América começa a perder sua inocência". Planejado, inicialmente, para Robert Altman, e abraçado com toda a força por Forman, temos uma estrutura narrativa complexa, com diversos núcleos de personagens gravitando em torno de uma quase anônima família de classe média suburbana que vê seu cotidiano marcado, e aos poucos desestruturado, através do contato com figuras representativas de uma América em renovação e turbulência (de certa forma, à semelhança de Procura Insaciável). Reforçando este anonimato, tanto no romance como no filme, os membros da família não têm nome, sendo apresentados apenas como o Pai (James Olson), a Mãe (Mary Steenburgen) ou o Cunhado (Brad Dourif). Como bom defensor dos valores de seus país, o Pai é o dono de uma fábrica de "produtos patrióticos" como bandeirinhas e fogos de artifício usados em manifestações fetivas de cunho nacionalista, homem que preserva valores tradicionais de religião (nas orações à mesa) e trabalho árduo.

Na Época do Ragtime ilustra um momento no qual o cinema começa a se apresentar como um produto de massas, tanto como divulgador de notícias (o filme é perpassado pela apresentação de cine-jornais), como também produtor de entretenimento e novas fortunas (o pobre imigrante judeu que desenhava silhuetas nas ruas, vivido por Mandy Patinkin, reaparece no final como um cineasta em ascensão) e no qual a indústria jornalística já se alimenta de escândalos sensacionalistas, como o assassinato cometido pelo ciumento marido da jovem e bela Evelyn Nesbitt (Elizabeth McGovern), que, da noite para o dia atinge um status de celebridade. Momento não muito diverso do contemporâneo, onde advogados maliciosos tramam artimanhas para manipular a legislação e preservar a impunidade de clientes ricos enquanto um negro como Coalhouse Walker Jr. (Howard E. Rollins) se vê humilhado e privado de acesso à justiça.

Tão contundente em seu retrato de um período banhado em uma realidade de violência que parece praticamente não ter se modificado como Gangues de Nova York de Martin Scorsese, Na Época do Ragtime tem em Coalhouse Walker Jr. seu principal herói trangressor, na figura de um negro que ascende financeiramente como músico, mas que, ao comprar um carro (então um produto ainda raro), desperta a inveja de um grupo de bombeiros brancos que acabam por depredá-lo. Mesmo que, a princípio, sendo movido mais por forte orgulho e vaidade, após a morte de sua noiva, é levado a cometer atos de terrorismo e violência que culminam com a tomada por seu grupo de uma biblioteca com rico acervo artístico e literário. Mas acima de tudo temos uma afiada descrição de um quadro de ódio que, com o passar dos anos, parece ter se intensificado, onde a polícia que atira em Coalhouse quando este, após uma negociação, deixa a biblioteca desarmado, não difere muito do exército que investe contra civis iraquianos.

No resto da década de 80, Forman deixa de utilzar os EUA como tema e cenários dos seus filmes, voltando-se para a Europa de fins do século XVIII em duas produções que alternam uma consagração absoluta (Amadeus, de 1984, e seu caminhão de Oscars) e um facasso imerecido (Valmont, de 1989, adaptação de As Relações Perigosas de Chordelos de Laclos, prejudicada por ter sido lançada um ano após a versão de Stephen Frears para o mesmo livro). Mas em ambos preserva-se a figura de um protegonista, a seu modo, transgressor. Como o genial e infantil Mozart (Tom Hulce) em confronto à mediocridade reacionária de Salieri (F. Murray Abraham). Ou o Visconde de Valmont (Colin Firth), num registro diferente da composição maquiavélica do mesmo personagem por John Malkovich para a fita de Frears.

Dois estudos de casos

Milos Forman volta à realidade americana, na década de 1990, com dois filmes sobre personagens reais, sempre com o perfil transgressor, que tanto lhe é caro, dando sequência a uma trilogia escrita pelos roteiristas Scott Alexander e Larry Karaszewski e iniciada com Ed Wood, de Tim Burton (1994). Aqui não mais de forma simbólica, mas apossando-se de uma realidade tão intensa que, por vezes, mais parece ficção. O primeiro deles foi O Povo contra Larry Flint/The People versus Larry Flint (1996), sobre o magnata da pornografia, editor da revista Hustler. O Larry (Woody Harrelson) de Milos Forman mais parece uma versão ampliada de MacMurphy, em sua cara-de-pau, sexualidade e malandragem, que até chega a também ser internado num hospital psiquiátrico. Mas, por outro lado, como o Pai de Na Época do Ragtime, quer apenas ganhar seu dinheiro honestamente, só que, ao invés das bandeirinhas americanas deste último, fabrica produtos não aceitos de forma aberta pela puritana sociedade americana, como bebida ilegal, prostituição e pornografia, mas consumidos amplamente de maneira velada pelar mais diversas camadas desta sociedade. Típico fruto dos anos 70, mesmo sendo notadamente uma figura de caráter duvidoso, Larry Flint é alvo de injustiça semelhante à praticada contra Coalhouse, já que, vítima de uma de uma tentativa de homicídio que o deixa paralítico, jamais viu as investigações sobre o caso concluídas ou algum suspeito punido.

Flint se bate constantemente contra esta justiça nada imparcial, reflexo de uma América hipócrita e preconceituosa, que volta-se contra ele pelo fato deste não possuir limites para exibir em suas publicações uma nudez exagerada ou um humor grosseiro e escrachado. Mas Larry é osso duro de roer e, sempre que é atacado pelas instituições oficiais americanas, apropria-se de suas próprias armas, como seu discurso de liberdade de empreendimento e expressão, ou mesmo da utilização sensacionalista de símbolos religiosos ou da própria bandeira americana, que veste como fralda em uma ida ao tribunal. Parece dizer que o ideal americano não é uma exclusividade de um mundo oficial e conservador, mas também de uma espécie de sociedade marginal, que o tal mundo conservador tenta constantemente negar ou escamotear. E o filme não deixa de constatar o contraste entre a liberalidade dos anos 70 e a reação conservadora a partir da década de 80, caracterizada pela era Reagan.

Mais singular ainda é o caso de Andy Kaufman, figura central de O Mundo de Andy/Man on the Moon (1999). Visto pelo público e pela indústria de entretenimento como um cômico ou humorista, Andy (Jim Carrey) não se entendia como tal, mas sim como um artista de vanguarda, sempre procurando ultrapassar os limites entre realidade e representação. Seu principal objetivo não era entreter ou fazer rir, mas "...causar uma reação visceral", levando a platéia a vivenciar a experiência: "Podem me amar, me odiar, ir embora, tudo bem...". E é sobre esta faceta de artista tansgressor, e não sobre sua vida pessoal, que Forman direciona seu foco neste seu trabalho mais recente até o momento.

Numa indústria que espera que o artista passe o resto da vida fazendo a mesma coisa que o consagrou, como o mecânico estrangeiro Latka Gavras do popular seriado Taxi (que ele, por sinal, detestava), a dublagem do Supermouse ou a imitação de Elvis, a partir de certo momento Andy acredita que a audiência espera que ele a choque o tempo todo e que precisa estar sempre um passo a frente. Na verdade Andy é uma criança grande e o público seu brinquedo preferido, mas, como os brinquedos vivos de Toy Story, estes podem rejeitar o dono, quando este não lhes dá o que desejam, e assim foi com o público americano, que passou a rejeitar Kaufman. Não coincidentemente, esta rejeição se dá no início dos anos 80, com a já citada e nefasta era Reagan, o que, indiretamente, parece ter contribuído para a prematura morte de Andy por câncer no pulmão, ocorrência rara em uma pessoa, como ele, de hábitos saudáveis (vegetariano, não fumante, praticante de meditação transcendental).

Resta agora aguardarmos qual será o próximo passo de Milos Forman, um estrangeiro que desde que chegou aos EUA, jamais deixou de pensar o país que adotou de forma reflexiva e coerente. Ao contrário de seus personagens que vão sucessivamente perecendo às pressões do sistema (McMurphy, Berger, Coalhouse, Mozart, Valmont e Andy Kaufman morrem ao fim dos filmes; Larry Flint sobrevive, mas aleijado, solitário e desencantado), Milos Forman persiste a seu modo, perfeitamente integrado à imperfeita sociedade à qual retrata.

Gilberto Silva Jr.