Terra de Ninguém, de

Terrence Malick

![]()

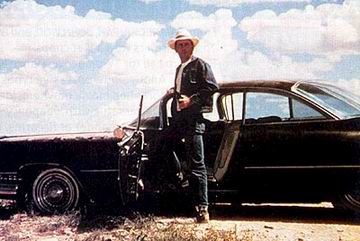

Badlands, EUA, 1974

Martin Sheen em Terra de Ninguém de Terrence

Malick

É precisamente o intangível - justo quando este se revela

nas formas mais simples, de tal maneira que mesmo ao menos surpreendente

e mais banal dos objetos é dada a possibilidade de apresentar algo

que escape de sua já tão desgostosa matéria; algo,

enfim, que transcenda os habituais desígnios e perpasse tudo aquilo

que deste objeto podemos imaginar - que o jovem casal interpretado por

Martin Sheen e Sissy Spacek em Terra de Ninguém parece a

todo o instante - um por razões diversas do outro, quase sempre

- querer alcançar, pouco lhes incomodando o quanto tal busca acabará

custando. Opção não muito diferente é a do

diretor Terrence Malick, conforme podemos observar neste e nos seus posteriores

trabalhos, Cinzas no Paraíso (1978) e Além da

Linha Vermelha (1998): é todo seu um trabalho de encenação

que prima pelo contemplativo, onde cada plano, mesmo aquele que à

primeira vista possa parece mais ordinário ou de diminuta importância,

nos lança a um sem número de momentos de inacreditável

beleza plástica., o tipo de feito que só obtém a

capacidade de se tornar em prazer genuína e exclusivamente cinematográfico

quando nas mãos de verdadeiros mestres.

Pensemos, pois, em Roger Corman e suas elegantes adaptações de Edgar Allan Poe; em Stanley Kubrick e as cenas de indizível beleza no seu Eyes Wide Shut, onde somos abandonados com Tom Cruise em uma Nova York feita de sonhos e nada mais; em Leos Carax e as voltas de carro que, junto com Hans Meyer, Michel Piccoli e Denis Lavant, damos numa Paris do futuro em Sangue Ruim. Pensemos nestes diretores sim, e pensemos em muitos outros, pois se a mania de selecionar, alinhar e comparar os mais diversos cineastas para se falar de ainda tantos outros pode parece ao leitor pouco mais do que uma leviandade ou um exercício masturbatório, é bem verdade que é a partir dela - e dela apenas - que poderemos traçar as particularidades ou linhas de análise que são mais ou menos interessantes de se aplicar neste ou naquele cineasta.

No caso de Malick, um realizador que torna em árdua e desgastante a tarefa de avaliar sua obra (mas nunca em infeliz ou ingrata), por conta em grande parte de seu pequeno e esporádico corpo-de-trabalho (tratam-se de apenas três filmes, sendo que vinte anos separam o segundo do terceiro), o que parece mais importante de perceber num primeiro contato é o fato de que, ao compararmos seu trabalho ao de outros cineastas que pensam e praticam o cinema como exercício de grande força pictorial (os já citados Kubrick, Carax e Corman, por exemplo, mas também Sergio Leone e Douglas Sirk), surge pelo menos uma grande e crucial distinção entre os direcionamentos que sua obra toma em relação das de seus "colegas": ao passo que é característica comum destes cineastas construírem seus fabulosos e fantásticos universos e mundos de faz-de-conta para justamente atentarem - pelo percurso que seus filmes geralmente tomam, pela maneira que trabalham estes universos através da mise en scène - um acerto de contas ou simples e puramente um confronto com o caráter ilusório destes mundos, problematizando e relativizando assim o peso que costumam dar a imagem, cerne de seus trabalhos de criação, o cinema de Malick ganha sua força e destaque por se apropriar de grande parte das principais características desta concepção de (des)construção de imagem e, no entanto, apontar um caminho oposto ao geralmente trilhado por outros cineastas, abraçando ao final de seus filmes o que a imagem cinematográfica oferece de mais etéreo e desta maneira optando pela afiguração mais bela do que prentende alcançar com seu filme.

É partindo de um confronto com o habitual, o instituído e o cotidiano miserável a que estão confinados que o casal protagonista de Badlands, após o assassinato do pai de Holly (Sissy Spacek) por Kit (Martin Sheen, em magnífico desempenho, composto quase que exclusivamente por um trabalho gestual impressionante), abandonará a cidadezinha onde moram para embarcar numa jornada amoral marcada por certos momentos de tragédia como também por tantos outros de plenitude de vida que poucas vezes o cinema norte-americano tão bem soube capturar.

Embora lembre o Godard de O Demônio das Onze Horas - pela escolha de uma narrativa episódica e fragmentada, mas sobretudo pela preferência que Malick dá ao gestual breve e fugaz dos seus protagonistas, que parece refletir unicamente a eterna tentativa de apalpar e assim manter o frescor do momento, do "ici et maintenant"-, Malick não está aqui a inventar o cinema moderno como o polemista franco-suíço fez ao meter um casal apaixonado numa corrida desesperada (além de Pierrot le Fou, é só nos lembrarmos de Acossado, O Desprezo e O Pequeno Soldado). O que interessa a Malick parece, ao contrário, estar muito mais ligado ao cinema clássico: a captura da imagem idealizada, que de alguma maneira se faz presente durante todo o filme mas só ganhará força plena ao final. Aqui, é quando Kit e Holly, já capturados pela polícia e sendo levados de avião para o local onde possivelmente serão julgados, fitam o céu que pela primeira vez os cerca completamente. Sabemos pela narração de Holly que Kit acaba sendo executado pelos crimes que cometeu e que ela retorna à vida que por um breve momento abandonou; mas é quando Malick desvia sua câmera do avião para o céu que sabemos de fato que os jovens protagonistas deste belo e triste filme alcançaram muito mais do que pretendiam: o eterno.

Bruno Andrade